LINEとAWSが強力タッグ 技術提供からマーケ支援まで丸ごとサポートする「DX駆け込み寺」の全貌:スモールスタートでDXを

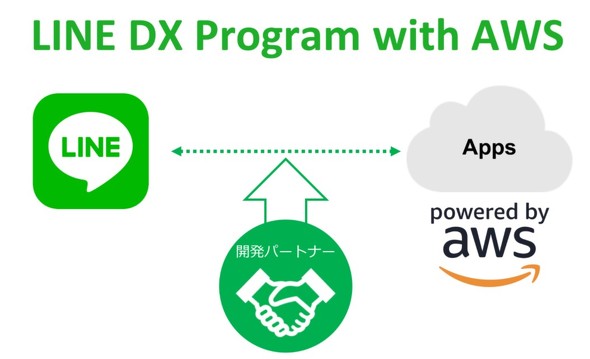

LINEが6月に「LINE DX Program with AWS」というプログラムの提供開始を発表した。アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS)やAWSのパートナー企業と連携し、DXに関する技術提供やマーケティング支援などを行う「DX駆け込み寺」のようなプログラムだが、DXに悩む日本企業に対して、具体的にどんなサポートをしていくのだろうか。

経済産業省がデジタルトランスフォーメーション(DX)を巡るレポートを発表してから2年が経過した。レポートの中で使われた「2025年の崖」という言葉が、大きなセンセーションを呼んだことが記憶に新しい。日本企業の多くの経営者がDXの必要性を理解しているものの、レガシーシステムのブラックボックス化やデータ活用などの課題を乗り越えることは容易ではない。2025年の崖とは、そんな日本企業のDXが進まない場合、25年以降、毎年最大で12兆円の経済損失が生じるという可能性を示すものだ。

レポートが発表されて以降、DXという言葉を聞く機会こそ増えたが、なかなか日本企業のDXは進展してこなかった。それが、新型コロナウイルスの感染拡大によるリモートワークの浸透で、一気にブレークスルーを迎えつつある。

そんな中、LINEが6月に「LINE DX Program with AWS」というプログラムの提供開始を発表した。同プログラムは、アマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下、AWS)やAWSの開発パートナー企業と連携し、DXに関する技術提供や企画・マーケティングの支援などを行う、困ったら頼りたい「DX駆け込み寺」のようなものとなっている。

そこで、今回はLINEマーケティングソリューションカンパニー広告事業本部プラットフォーム事業開発室マネージャーの高木祥吾氏、同室ビジネスコンサルティングチームの和田典子氏、そしてAWSパートナーアライアンス統括本部テクノロジーパートナー本部ISV/SaaSビジネス推進部部長の岡崎(※崎は「たつざき」)貴紀氏、同統括本部テクノロジー パートナー部ISV/SaaSパートナー部ストラテジック アライアンス マネージャーの川内潤也氏の4人に、両社が連携することで生まれる相乗効果や今後の展望などについて話を聞いた。

「LINEでいろいろできる」ことが認知されてきた

――新型コロナウイルスの感染拡大によって、くしくも企業のデジタルシフトが進んできているように見えます。ここまでの各企業の動きを、どのように受け止めていらっしゃいますか。

高木祥吾氏(以下、高木氏): コロナ禍以前から、DXやCX(=Customer Experience、顧客体験)はLINEとして取り組んできたテーマでしたが、おっしゃる通り新型コロナの感染拡大によって加速した感じがあります。当社は春以降、新型コロナに関する国のアンケート調査、教育現場や各業界でLINE公式アカウントを手軽で便利に活用いただけるプランを提供するなど、さまざまな支援を行ってきました。

また、これまでは広告やマーケティング、カスタマーサポートでの活用を検討されている企業様の要望が多い傾向にありました。しかし、最近は8600万人という非常に多くのユーザー(20年9月末時点の月間利用者数)とのタッチポイントとしてLINEを活用し、一からスマートフォンのアプリを作るのではなく、LINEを開けばサービスが完結するようなソリューションを検討いただく企業様が増えてきています。

オープンソースであるLINEのAPIを活用してパートナー企業様が生み出した先進事例の発信で、『LINEでいろいろなことができる』という認知が高まってきているのかなと感じていますし、パートナー企業様のエコシステムも強化できています。最近では、LINE APIと接続できるアプリを提供する場として、「LINEマーケットプレイス」というプラットフォームも提供を開始しています。

岡崎貴紀氏(以下、岡崎氏): LINE様と違い、当社の多くのサービスはインフラ基盤のため目に見えづらいところもあるのですが、長らく多くの企業様のDX実現のご支援をさせていただいています。

その中で、新型コロナということで言えば「クラウドの価値」が再認識されてきているように感じています。必要なときに即座にサービスを立ち上げて、必要がなくなればたたむことができるという点がクラウドの強みです。もともとクラウド運用を軸にしていた企業では、今回のような緊急事態へも迅速に対応できたのではないでしょうか。

マーケティング以外でのLINE活用を進めていく

――そんな中、今回のプロジェクトを立ち上げることになった背景をお聞かせください。

和田典子氏(以下、和田氏): 例えば、金融・運輸・交通・エネルギー・不動産など「社会インフラ」と呼ばれる業界でもLINEを活用した事例はありましたが、まだまだ各業界全体に浸透しているとはいえない状況です。とはいえ、先ほど高木が申し上げたように、従来のマーケティング的活用だけではなく、技術系の企業様や、それ以外の企業様の中でも「DX推進室」のような、より経営層に近い方々からのお声がけも増えてきています。

そんな中で、セキュアなインフラ基盤として実績のあるAWS様と連携して、より一層LINEを活用していただけるようにプロジェクトの企画を詰めていきました。

高木氏: クラウドシフトという意味でも、業界をリードしているAWS様と連携し、AWSの開発パートナー企業様にLINEをこれまで以上に活用していただければと考えています。

LINEはAPIを公開して、パートナー企業様にソリューションを開発していただくという形をとっています。バックエンドだけでもフロントエンドだけでもない、LINEとクラウドを掛け合わせたワンストップのサービス開発を実現できる企業様を取り込んでDXの実現、CXの向上をしていくことを目的としています。そのためには、プロフェッショナルの方々と密に連携する必要があると感じ、プロジェクトを立ち上げました。

川内潤也氏(以下、川内氏): DXを推進する上でより良いサービスを作り上げていくにはチャレンジを重ねることが重要です。多くのユーザー接点を持つLINE様と連携できれば、当社の顧客であるエンタープライズ系のお客さまにも新たなビジネス価値が生まれ、より日本市場でのチャレンジ意欲を高められると考えています。

LINE様がAPIを提供されているのに対して、われわれはDXの基盤となるインフラを含む、多くのサービスを提供しております。2社のサービスを掛け合わせて、コンシューマーにもメリットのあるアプリケーションを作り上げていければと期待していますし、それこそがDXにつながるものだと考えています。

LINEの「認知度」とAWSの「技術」がもたらす相乗効果

――DXを推進していくに当たり、両社が持つ優位性や相乗効果についてはどのようにお考えでしょうか。

和田氏: 8600万人のユーザー数を抱えるとともに、多くの人が慣れ親しんだUI(=User Interface)といった点などを評価いただいていると認識しております。AWS様のセキュアな環境はもちろん、スピード感を持って活用できるクラウド環境とともに、アジャイル開発の支援をしていければと考えています。

高木氏: いくら良いソリューションを作っても、ユーザーの手元に届かなければ意味がありません。LINEは多くの人が使っているアプリですので、最初から機能を作り込むのではなく、スモールスタート的にトライ&エラーを繰り返してより良いものをつくり上げる環境として適しているはずです。

岡崎氏: スモールスタートという点で、当社では機械学習や人工知能をすぐに活用できる「Amazon SageMaker」など多彩な機械学習サービスを提供しており、スピーディーに最新技術を活用したプロジェクトを立ち上げられます。

また、先ほど和田様に触れていただいたようにセキュリティの面でも企業様の抱える膨大な顧客データを、安全に活用いただけるように常に最優先事項として取り組んでいます。

「お堅い」領域でこそ変化を起こしていく

――今回のプログラムで、具体的に想定している業界などはおありなのでしょうか。

和田氏: メインに想定している領域は、金融・運輸・交通・エネルギー・不動産など「社会インフラ」と呼ばれるような業界です。

こうした業界は、ともすればユーザーから「お堅い」というイメージを持たれがちで、実際に企業側が提供するシステムにユーザーが合わせる形になっていることも多い領域です。これらの領域でLINEを活用いただき、逆にシステムがユーザーに寄り添うような形でサービスをつくり上げていければと考えています。

また、小売業、接客業や医療など、新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念されるタイミングだからこそ、その価値や在り方を見直したい領域についても支援していきたいと考えています。店舗のスタッフとLINEを使って気軽にコミュニケーションが取れるだけでなく、LINEを友だち追加したユーザーにだけプレゼントが送れるなどの取り組みをしてもいいかもしれません。

また、先述した金融業界などでは、LINE上でローンの申請手続きができたりするとユーザーの利便性が一層高まるのではないかと思います。

高木氏: 現在、コロナ禍によってあらゆる領域でオンライン化が進んでいます。これまでの変化に対応できていなかった、あるいはそうした事態が起こることを想像すらしていなかった、という企業様へアプローチしていきたいと考えています。

――技術支援だけでなく、コンサルティングやマーケティングも支援なさるそうですね。

高木氏: 現状は、AWSの開発パートナー様にこれまでの事例などをレクチャーしながら、案件の共有を行っています。マーケティング支援では、20年6月にオンライン開催した「LINE CX DAY」など各種当社のイベントを実施していますので、そうした場でもLINEで実現するDXやCXの事例を紹介していければと考えています。

一例ですが、ジンズ社では、LINE上であらかじめ登録したユーザーの眼科受診記録を呼び出すことで、処方箋がなくても店内に設置された自動販売機からコンタクトレンズを購入できる取り組みを進めています。

――プログラムの発表から4カ月が経過しました。発表後の問い合わせ状況や、今後の展望についてお聞かせください。

和田氏: リリース時点で、パートナー企業として3社に参画いただいておりましたが、ありがたいことに現在は6社にまで増えています。これまで当社のパートナーで多かった、広告代理店やマーケティング支援がメインとなる企業様と異なる業種のパートナー様が増えており、「DXに取り組みたい」というお問い合わせも多くいただいています。最も進行しているケースですと、21年春ごろのパッケージ発表を目指してPoCに入っている企業様もいらっしゃいます。

川内氏: アプリケーションベンダー同士でのコミュニティーが広がることも期待しています。SaaSベンダーやクラウドインテグレーター企業などのコミュニケーションが活発になることで、これまでにない便利なサービスが生まれてくるのではないでしょうか。

必要なのは外部も活用し、トライ&エラーを繰り返すこと

――最後に、これから日本企業がDXを推進していくために必要なことや、プログラムを通して提供したいことなどのメッセージをお願い致します。

川内氏: DX推進には、CXとITを組み合わせてどう新しいサービスをつくり出していくのかがカギとなります。そのためには、企業の中で新たな挑戦を肯定するカルチャーをつくり上げ、浸透させていくことも重要です。われわれはそうした役割を担う人を「ビルダー」と呼んでおり、ビルダーたちの成功例はもちろん、失敗例からの学びも数多く蓄積しています。

岡崎氏: 加えて、新しいサービスを生み出すには「自前主義」を貫くのではなく、いかに外部のサービスを活用するかが大切です。うまく外部のサービスを活用できれば、コストを抑えつつトライ&エラーを繰り返すことができるからです。ぜひ、われわれのクラウド基盤と、川内が先ほど申し上げたこれまで蓄積してきた知見を活用していただきたいですね。

DXは難しくない――まずはスモールスタートを

和田氏: DXというと、それ自体が大規模なプロジェクトに捉えられてしまい、着手するにも腰が重くなりがちです。しかし、全てを完璧につくり込んでからローンチするのではなく、スピーディーに開発し、提供するという思考も重要だと考えます。

例えば、ある運輸会社様のLINEを活用したサービスは、「再配達」の機能だけを切り出して提供をスタートしましたが、それでも多くのユーザーに認知され、利用いただいております。その他にも、従来の紙の会員証をLINEに移管した事例もあります。企業様側からすると、「会員証をLINEにしただけ」と考えがちですが、ユーザーは財布の中にあるカードが1枚減りますし、その利用データなどを通して使いやすいシンプルなサービスを構築し、CXの向上にもつなげられます。

こうした、ユーザーにとっての小さな便利を実現するためのスモールスタートをぜひ一緒に積み重ね、そこからDXを推進する支援をさせていただきたいと思っています。

高木氏: DXに取り組む際は、技術面だけでなく、企業ビジョンや組織構造などさまざまな課題で前進しないことが多々あるかと思います。そんなときには、ぜひ、「LINE DX Program with AWS」を「駆け込み寺」のように使っていただきたいです。例えば、「既存のサービスや業務をLINEで置き換えたらどうなるんだろう」といったささいなご相談でも大歓迎ですので、気軽にお声がけください。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:LINE株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2020年12月23日

左からLINE和田氏、高木氏、AWS岡崎氏、川内氏

左からLINE和田氏、高木氏、AWS岡崎氏、川内氏